|

いつかの、そしていつかは8耐

実は、親方は1986年から88年までの3年間、鈴鹿の8耐を走っていた。

1986年鈴鹿8時間耐久ロードレース決勝 4コーナーにて

もう少し前から紐解いていけば鈴鹿を走り始めたのは1982年シーズンからだった。

・プロローグ

某S社に入社した若かりし日の親方は、同期の悪い友達に4時間耐久に出ようと誘われてその気になってしまった。

当時はH社からCBX400が発売になり、SS400と言うカテゴリーが出来て一気にレースブームが加速して行った頃である。

山本コーセーや、ミヤギ光ちゃんが脚光を浴びてモリワキのマシンで疾走している頃に、親方はキットパーツも何も無いGSX400Fの、セッティングの出ないエンジンと、剛性の無いフロントフォークに悩まされていた。

エンジンは、キャブのセッティングが出ず、やっと何とか回るようになってもキットパーツを組み込んだCBX400に直線でかんたんに抜かれ、スリップストリームに入っても付いて行けないというレベルだった。

フロントフォーク及びフレームの剛性がなく、スリックタイヤを履いたら第1コーナーでロデオの馬のように跳ねて心臓が口から飛び出しそうになった。

仕方なく、フロントはTT100GPを履いてごまかすという状態だった。

戦闘能力の劣るGSX400Fで4耐を目指すやつなど殆ど居らず、82年の4時間耐久の予選を通ったのはただの1台だけ。本番でヨシムラの息の掛かったチームが潰れたので、スズキでただ1台の完走車となり、総合でも19位と上出来の結果で決勝を走り切り、すっかり味をしめた親方であった。

昔の1,2,3コーナーはこんな感じだった。巨大な観覧席はまだない。 一応先頭が親方

まだ最終コーナーのシケインが出来る前の事である。

今とは比べ物にならない貧相な体制でレースをしていた。

・・・・でも、底抜けに楽しかった!!

レース人口が一気に増えて、SS400の予選が10組以上になっていた。

鈴鹿の練習走行が予約制になり、練習も充分にできなくなって行き、「鈴鹿市のどこそこの公衆電話からだと鈴鹿サーキットの予約電話に繋がりやすい」というウソかホントか分からない怪情報が飛び交ったりもした。

誰もが8耐に憧れたし、4耐の決勝を走る事にすら憧れていた。

だれも8耐を走れるようになるなんて思っていなかった。

その夢が叶う事になったのは、大きな転機があったからである。

・オブラートがサランラップになった日

1984年はアルミフレームのGSX−R400という戦闘能力の高いバイクが出て、S社のバイクにしか乗れない親方にとっては、チャンス到来の年であった。

親方は、トップ争いが出来るほどのスキルは持ち合わせてなかったが、そこそこの位置では走れるようになっていた。

ただ、親方は雨が大嫌いで、雨のレースだと根性が溶けてしまうので、「オブラートの根性」と呼ばれていたほどである。

この年の4時間耐久は、3時間目辺りに雨が降り始めたのである。

親方は、ライダー交代して走り始めた直後にポツポツ雨が降り始めた。

当時はタイヤ交換もしないで走り切るのが当たり前だったので、タイヤ交換はエラく時間が掛かるので、ライダー交代直後に雨を理由にピットインなんて出来ないのである。

親方は耐えながら走った。

最初はパラパラ降っていた雨も、川こそ出来ないものの路面はフルウエットで、有力チームのやつらや、たまたまピットインのタイミングだったやつらはレインタイヤに履き替えてペースアップしていたが、殆どのチームはゴール間近なのでスリックのまま走らせていた。

みんな雨の中のスリックタイヤなので、極端なペースダウンをしていた。

親方はおっかなびっくりだったが、そこそこのペースで走って順位を上げていた。

すると、ピットから。親方にペースダウンの指示が毎周出ていた。

そのピットサインの意味をあまり深く考えないで走っていた親方であったが、実は何とその時、トップより速いタイムで周回していたらしい。

オブラートの根性のやつにそんな無理させて転んだら元も子もないというのでペースダウンのサインだったらしい。

後でそれを聞いた親方は単純なやつなので、「なぁ〜んだ、オレ雨得意なんジャン!」とすっかり気を良くしてしまった。

これが、「オブラートの根性」が水に濡れても溶けない「サランラップの根性」に変身した瞬間であった。

更に、その年9月の日本グランプリは雨!!

ノービスF3クラスで、サランラップの根性になった親方は、なんとグループ2番手のタイムで予選を通過し、決勝では一時は3位争いをするほどの活躍をみせて最終6位であった。

そんなこんなで、翌年国際B級に昇格したのである。

・憧れの8耐

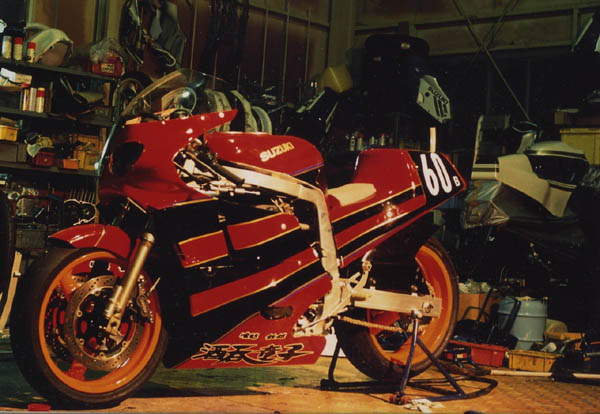

1986年、憧れの国際A級F1クラスに、GSX−R750で走り始めて、もちろん8耐にも参加し始めた。

とはいえ、社内チームであっても所詮プライベートで、殆どノーマルの750に毛が生えた程度のマシンでよくもまあ8耐に出てたなと今にしてみれば思う。

86年は、Tech21で平とケニーが走った年で、ケニー様の後塵をありがたく浴びさせて頂いたのであった。

ワイン・ガードナーが脂の乗り切った頃である。

ラジアルタイヤをグイグイ滑らせて飛んで行く荒削りなガードナーよりも、パワースライドしながらも余裕と優美さを兼ね備えたケニー様の走りは実にありがたい後光が射して、プラクティスでも、決勝中でもラップされるたびに手を合わせて後塵を拝んでいた。

86年は決勝で24位という成績だった。

ゴール後の喧騒にもみくちゃにされながら、真上に上がる華々しい花火を眺めながら親方は大いに泣いた。

あまり知られていない事だが、8耐は25位まで入賞になる。

親方は8耐初参戦にして、翌日の表彰式に出て、3万円の賞金をもらった。

金額ぢゃないのだ!!!8耐の入賞!!

これは、8耐を目指すものにとって最高の栄誉に違いない。

3万円は祝勝会のビール代に消えたが、賞金の入っていた袋は永遠に輝きを放つであろう。

因みに、当時でも予選を通過するとスターティングマネーが30万ももらえた。

さすがは8耐だと感心したものである。

その金はスタッフの宿泊費と飯代に消えて行ったのは言うまでもない。

・心残り

親方が8耐を走ったのは88年が最後である。

その年は、マシンもそこそこ出来がよくて期待していたのだが、4月の全日本選手権の1週間前の練習で、2周目の1コーナーで派手な転倒をしてしまった。

言い訳じゃないが、2週間前にあった日本GPの前座レースで国際A級125ccのレースがあり、親方は友人の125ccを借りて参戦した。

通常F1クラスしか乗っていない親方だったが、125ccクラスで走ったのには訳がある。

レースは2の次である。

レースに出るという事は、スタッフ含めて6人分のピットパスが手に入るという事である。

世界GPをピットで観られるという不純な動機からの参戦であった。

逆バンクを走る親方#55

その不純な動機の親方に、鈴鹿の神様が怒ったのかもしれない。

当時、F1クラスのマシーンは1コーナーの150mほど手前からブレーキングする。

125ccは50m看板まで突っ込んでも大丈夫なのだ。

事故った時、親方は125ccで走った時の感覚がイマイチ抜け切っていなかったのかもしれない。

ほんの一瞬のブレーキングミスだった・・・・・・・

左足首粉砕脱臼骨折、靭帯断裂・・・・・・・・

S社やY社のワークスや、ジュビロ磐田、清水エスパルスなんかの選手が故障したらご用達の「くわはた整形外科」に即入院&手術であった。

くわはた先生は、実に信頼の置ける医師であった。

親方「先生、この足で8耐に間に合いますかねぇ?」

先生「なんとかなるんじゃないの。」

親方「それと、もしこの状態で走って、また同じ所にダメージ受けたらどうなるんでしょう?」

先生「う〜〜〜ん・・・・・・ ま、そうなってから考えようや!」

その先生の心強い言葉に背中を押されて、親方は8耐に向けて準備を始めたのだった。

その数ヶ月の準備は地獄のようだった。

仕事は普通にしなきゃならない。そして、準備作業も人任せには出来ず、多くの作業は親方自身がこなさなければならない。

痛い足を引きずって、夜な夜なアルミタンクの溶接作業をする親方であった。

レーサーグループのメカニックにバカにされながらもこの時アルミ薄板溶接を会得した。

そういう訳だから、8耐決勝の時点で、親方はまだ足首にコルセットを巻いて杖を付いていた。

左足首が内側に曲がらないので、右にハングオンした状態でシフトダウンが出来ない。

1コーナーに突っ込みながら、シフトダウンが出来ないという事である。

親方のマシンには、スペシャルのカブのような蹴返しペダルが付いていた。

そして、親方の走行が終わってピットに入ると、給油やタイヤ交換のスタッフのほかにマシン右側に杖を持って待ち構えているやつが一人居て、降りたとたんに、ピョコタンピョコタンと杖を付いて歩く身障者に早変りしていた。

怪我で有給休暇のすべてを使い切っていた親方の心にはやはりブレーキが掛かって、攻める走りは一切出来なかった。

絶対に転ばないペースでしか走らせてもらえなかった。 それが親方の最大の心残りである。

あれから20年の時が過ぎ去った。

8耐は一度も現地に見に行ってない。

8耐は観るもんじゃねぇ、するモンだ!という意識は今でもある。

1回も欠かさず8耐の特集本は買って読んでいる。

最大の心の支えは、未だに水谷さんや斎藤光雄選手が現役で走っている事。

親方が走っていた頃、ヨーロッパ在住の島田こういちさんというおじさんが走っていた。

たしか、最後の年は60歳だったと思う。

だから、実は親方も密かにまだ諦めていないのである。

いつか、もう一度あの8耐の舞台にライダーとして立ちたいと今でも思っている。

戻る

足あと&ご意見 :このコーナーへ、ひと言ご質問、ご意見、ご感想などをお書き下さい。

|